La 17e édition de la Biennale de Lyon continue de s’imposer dans le panorama de l’art contemporain et fait résonner cette année « les voix des fleuves » grâce à 80 artistes du monde entier. Zoom sur quelques installations.

Lyon est particulièrement connu pour sa richesse culturelle, artistique et cinématographique, comme l’emblématique Fête des Lumières, le Festival Lumière dédié à l’histoire du cinéma, et les Nuits sonores. Mais il y a également sa Biennale. Depuis trente ans, l’art contemporain tient une place notable dans cette métropole de la région Rhône-Alpes. L’événement a vu le jour en 1991 sous l’impulsion de Thierry Raspail, directeur artistique et ex-directeur du Musée d’Art Contemporain de Lyon (macLYON), et de Thierry Prat, régisseur artistique. Depuis lors, ce rendez-vous majeur, en alternance avec la Biennale de la danse, lancée en 1984, fait battre le coeur de la ville au rythme de la création contemporaine.

ODE À L’ALTÉRITÉ

Chantal Akerman, Christian Boltanski, Clara Lemercier Gemptel, Mathieu Pernot, Nadav Kander, Annette Messager, Agnès Gayraud, Otobong Nkanga, Jesper Just, Hélène Delprat et tant d’autres grands noms du monde des arts animent la ville durant quatre mois. Pour cette 17e édition, baptisée « Les voix des fleuves / Crossing the water », la curation est menée par Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, et Isabelle Bertolotti, directrice artistique. Toutes deux ont choisi de concentrer la programmation sur les valeurs que sont l’altruisme et l’accueil de l’autre. Ainsi, les oeuvres des artistes « évoquent, interrogent et poursuivent les relations qui se nouent et se délient entre les êtres et avec leur environnement ». Ce parcours s’étend le long du Rhône et sur plus d’une quinzaine de territoires de la région « comme une métaphore de toutes les eaux qui se rejoignent pour former un courant plus fort ».

NOUVEAUX LIEUX

C’est dans un lieu chargé d’histoire que la Biennale convie les jeunes créateurs à exposer leurs oeuvres tournées vers les enjeux d’aujourd’hui. Les anciennes usines Fagor des deux précédentes éditions cèdent ainsi leur place aux Grandes Locos, à La Mulatière. Ce complexe de bâtiments industriels, inauguré en 1846, est devenu au XXe siècle un technicentre de la SNCF et le témoin de l’histoire du chemin de fer français. Après deux ans de travaux, il est aujourd’hui reconverti en un lieu culturel spectaculaire, qui a ouvert ses portes aux Nuits sonores en mai dernier. La Cité Internationale de la Gastronomie, sise dans le Grand Hôtel-Dieu, fait aussi partie des nouvelles adresses de la Biennale, rejoignant les habituelles institutions dédiées comme le macLYON, l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne (IAC), la Fondation Bullukian et le Musée des Beaux-Arts.

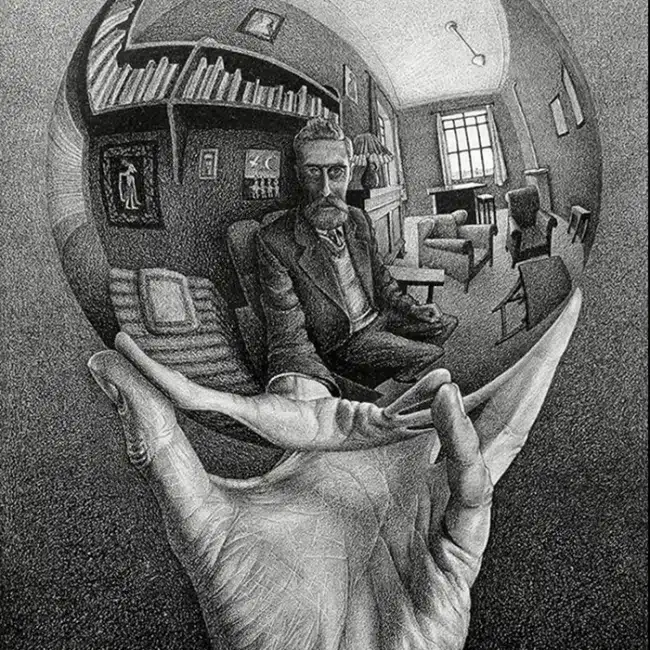

IN THE MIRROR, PAR CHANTAL AKERMAN

Sous les feux de l’actualité 2024, Chantal Akerman (1950-2015) reste l’une des cinéastes, écrivaines, comédiennes et artistes les plus audacieuses de sa génération. Ses créations mêlant fiction, documentaire, film expérimental et essai cinématographique ne cessent de s’inviter dans les salles obscures et de s’exposer dans les institutions muséales. Les éditions Capricci proposent notamment, pour la première fois, un coffret de la quasi-totalité de son oeuvre, ainsi qu’une rétrospective le 25 septembre au Festival de La Rochelle. De son vivant, son regard pluriel a toujours sondé les questions de frontière, de déplacement, d’identité, convoquant les possibilités données par l’image, le temps, l’espace et la performance. C’est ce que nous rappelle ici l’installation vidéo In the Mirror, tirée d’une scène de son moyen métrage L’enfant aimé ou Je joue à être une femme mariée (1971). « L’oeuvre explore la question de la relation à soi et du regard des autres et révèle les normes de genre et de beauté qui régissent la perception de son apparence physique », souligne la curatrice Alexia Fabre. « D’une grande simplicité formelle, la projection en noir et blanc confronte ainsi le public à sa propre image, à partir d’un jeu de reflets entre le miroir et l’écran. »

ANIMITAS, PAR CHRISTIAN BOLTANSKI

Autre figure influente de l’art contemporain, Christian Boltanski (1944-2021). La vie, la mort, l’enfance, la mémoire et l’inconscient relèvent de ses thèmes de prédilection qu’il entrelace dans différents moyens d’expression tels que vidéos et images d’archives, vêtements et textile, jeux d’ombre et de lumière. Pour la Biennale, la curatrice met en lumière son installation Animitas (« blanc »), qui associe l’histoire personnelle de l’artiste à celle des lieux qui l’accueillent. Boltanski réalise ici des mémoriaux pour les vivants et les morts et convoque les rites ancestraux. « Elle montre 800 clochettes japonaises balancées par le vent, dont le tintement évoque la musique des astres et la voix des âmes flottantes. Fixées au sol, elles dessinent la carte céleste du jour de naissance de l’artiste, le 6 septembre 1944 », indique la curatrice. Cette conception, filmée en un plan fixe, du lever au coucher du soleil, se conçoit comme une invitation à la méditation et une réflexion sur les cycles de la vie. Elle a été inaugurée en 2014 dans le désert d’Atacama au Chili et s’est poursuivie sur l’île d’Orléans au Québec en 2017.

YANGTZE RIVER PROJECT, PAR NADAV KANDER

Le photographe, né à Tel-Aviv et passé par Johannesburg avant de s’installer à Londres, explore la condition humaine sous toutes ses facettes. Nadav Kander est connu pour ses portraits de personnalités du monde de l’art, du sport et de la politique, comme dans sa série Obama’s People, mais aussi pour son travail sur les vestiges de la guerre froide à la frontière entre le Kazakhstan et la Russie. En 2024, il est aussi l’invité d’honneur de la 12e édition du festival Portrait(s) à Vichy. Pour la Biennale de Lyon, il présente sa série sur le fleuve Yangtze qui traverse la Chine d’ouest en est sur 6 500 kilomètres. « Avec le fleuve comme métaphore du changement constant, j’ai photographié le paysage et les gens le long de ses rives de l’embouchure à la source », souligne Nadav Kander. Le cliché Chongqing IV (Sunday Picnic) montre une famille qui continue de mener sa vie sur les débris d’habitations démolies. « Mon propre sentiment de déracinement en tant que Sud-Africain né en Israël et vivant en Angleterre a suscité une forte réaction lorsque j’ai été témoin de l’ampleur des changements en cours en Chine », précise-t-il avec force dans son argumentaire.

SOMA, PAR CLARA LEMERCIER GEMPTEL

L’artiste, plasticienne et vidéaste, originaire de Rouen et basée à Lille, se nourrit du cinéma d’horreur dans son oeuvre filmique qui sonde les corps de l’être humain. Clara Lemercier Gemptel se réapproprie ainsi les codes cinématographiques et les normes esthétiques pour interroger les rapports de forces et de domination qui conditionnent la représentation de l’individualité à l’image. Mais aussi pour montrer la possibilité d’une altérité au cinéma. Son installation vidéo SOMA s’empare de l’espace culturel des Grandes Locos, donnant la parole à des cadres, infirmières, assureurs, commerciaux. Au milieu du vacarme des machines, les protagonistes décrivent les divers mécanismes violents au sein du travail qui les ont amenés à développer des symptômes de souffrance physique et psychique. Par l’intermédiaire de sa caméra, qui s’immisce dans les allées labyrinthiques dépourvues de présence humaine, des silhouettes blanches tentent de redonner un corps à ces voix anonymes.

CHAMBRES, PAR MATHIEU PERNOT

Le photographe fréjusien, installé à Paris, offre un regard à la fois documentaire et narratif qui explore les modes de représentations. Ses séries résonnent ainsi entre elles par le biais de personnages, de chronologies, de thèmes, ou encore d’images d’archives. Mathieu Pernot expose ici son projet Chambres, réalisé à Barcelone, Béthune et Gennevilliers entre 2001 et 2007, dans des appartements vidés de leurs occupants peu de temps avant la démolition de l’immeuble. Son cliché Intérieurs, Gennevilliers montre la seule chose qui reste de l’intimité du cadre de vie des habitants : le papier peint décollé et déchiré représentant une vue nocturne de Manhattan à New York. L’oeuvre de Mathieu Pernot interroge ainsi la capacité de la photographie à garder la mémoire et à appréhender le réel.

BEYOND THE SHADOWS, PAR ELSA & JOHANNA

Les deux artistes, né es à Bayonne et installées à Paris, travaillent ensemble depuis 2014, à la croisée de la photographie, de la performance et de la vidéo. Elsa Parra et Johanna Benaïnous réalisent des récits visuels et fictifs dont elles sont les seules interprètes. Dans un jeu d’observation et d’interaction, elles s’amusent à reproduire les attitudes, les gestes et les expressions d’inconnus dans des portraits travestis et mis en scène. Le duo présente ici la série Beyond the Shadows qu’elles ont réalisée entre 2018 et 2019 à Calgary, dans le sud-ouest du Canada. Au moyen de l’autofiction, elles sondent la représentation de soi et la construction de l’identité en rejouant les vies ordinaires et fictives d’anonymes dans des scènes de vie et des histoires intimes, sociales et poétiques.

Elsa & Johanna, Chinook street, série « Beyond the Shadows », 2018, Encre pigmentaire sur papier

© DR – ADAGP, Collection d’art Société Générale

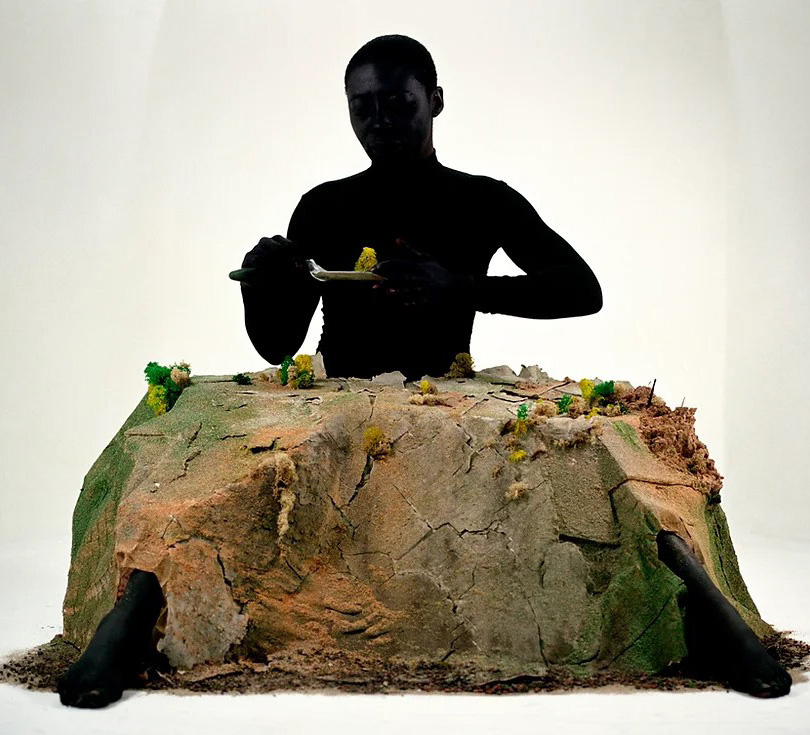

ALTERSCAPES : PLAYGROUND, PAR OTOBONG NKANGA

Originaire du Nigéria et installée à Anvers, Otobong Nkanga questionne la notion de territoire et la valeur accordée aux ressources naturelles. L’artiste plasticienne utilise son corps pour véhiculer ses idées par le biais de performances, de dessins, de sculptures, de peintures, de photographies et d’installations. Elle crée ainsi des récits qui s’attardent sur la mémoire, l’environnement naturel et les histoires postcoloniales ancrées dans son pays d’origine. En explorant l’idée de terre comme lieu de non-appartenance, elle veut donner une signification alternative aux différentes pensées sociales et identitaires. Dans sa série Alterscapes : Playground, elle se met en scène devant une maquette de paysage, se confondant physiquement avec l’environnement. Avec cette succession d’images, elle aborde les traumatismes qui affectent les territoires, tandis qu’elle tente de réparer le vivant au moyen de ses gestes.

WELCOME TO THE PLASTIC AGE, PAR INES KATAMSO

L’artiste franco-indonésienne basée à Bali puise dans son héritage multiculturel pour créer des oeuvres durables qui célèbrent le vivant et la nature, tout en sondant les problématiques contemporaines, comme la pollution des espaces naturels. Son étude sur les micro-organismes et les fossiles interroge l’harmonie de l’environnement et reconsidère le concept de la vie humaine. Pour ce faire, Ines Katamso s’appuie sur une perspective à la fois scientifique et spirituelle, réinvestissant des techniques artisanales à l’aide de matériaux recyclés. Son installation Welcome to the Plastic Age s’inspire des dernières découvertes scientifiques et veut montrer que les nanoplastiques infiltrent les corps et les organismes. « Dans cette nouvelle ère, l’être humain a produit tant de plastique que la matière n’est plus seulement omniprésente dans notre quotidien, elle en compose les corps, la flore et les reliefs », souligne-t-elle. Minéraux, végétaux et animaux deviennent dès lors des entités hybrides, à la fois organiques et plastiques, traditionnelles et futuristes.

LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

DU 21 SEPTEMBRE 2024 AU 5 JANVIER 2025

LABIENNALEDELYON.COM