De mars à juin 2025, le Centre Pompidou ouvre ses galeries à une histoire longtemps éclipsée : celle des artistes afro-descendants qui, entre 1950 et 2000, ont fait de Paris un foyer de résistance, de création et d’émancipation. « Paris noir » va au-delà d’une exposition : c’est une mémoire vivante, un manifeste visuel contre l’oubli, un chant pour les luttes passées et à venir.

Paris, capitale du Tout-monde

Depuis le 19 mars, un souffle venu d’ailleurs circule dans les couloirs du Centre Pompidou. Il ne s’agit pas d’un simple courant d’air dans l’immense galerie du sixième étage, mais d’une brise dense de mémoires, de luttes et de créations. L’exposition « Paris noir », pensée comme une cartographie vibrante, déploie une fresque de la présence noire dans l’histoire artistique de Paris. Plus qu’une rétrospective, c’est un palimpseste où s’écrivent les silences de l’histoire.

Le projet porté par Alicia Knock ne cherche pas à reconstituer une frise figée, mais à révéler les présences, souvent invisibilisées, qui ont pourtant façonné les modernités artistiques. Dans cette fresque en mouvements, Paris n’est plus seulement un décor, mais un personnage à part entière – espace d’hybridations, de passages et de croisements. C’est le Paris d’Édouard Glissant, celui du « Tout-monde », où l’Atlantique devient matrice et mémoire, gouffre et spirale, transit et enracinement. Selon les mots de l’écrivain martiniquais : « J’appelle Tout-monde notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant […]. La totalité-monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu’elle nous inspire. »

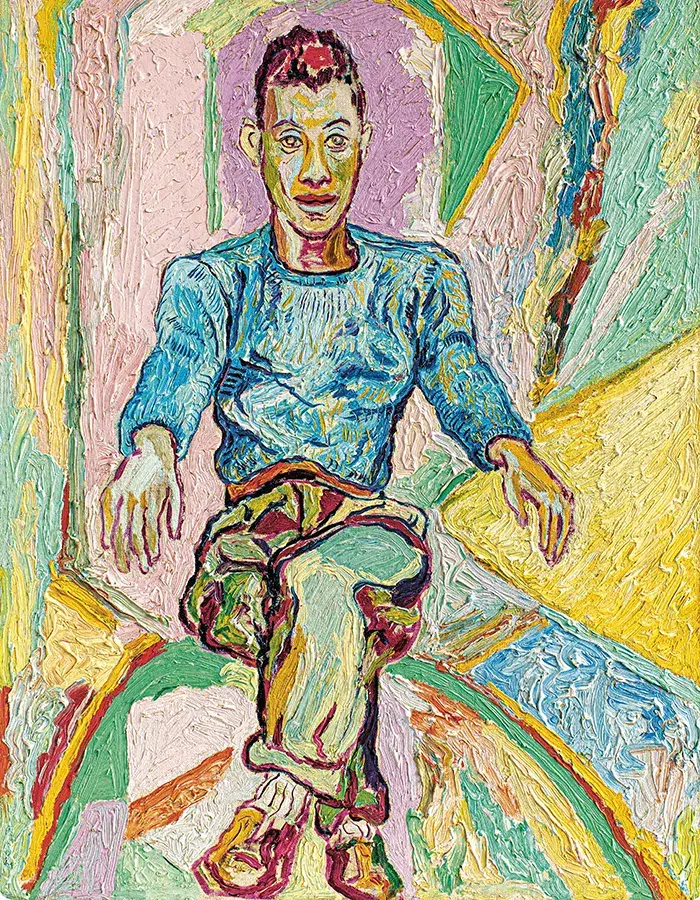

Gerard Sekoto, Self-portrait [Autoportrait], 1947 Huile sur carton, 45,7 × 35,6 cm The Kilbourn Collection © Estate of Gerard Sekoto/Adagp, Paris, 2025 Photo © Jacopo Salvi

Repenser les modernités à hauteur d’exils

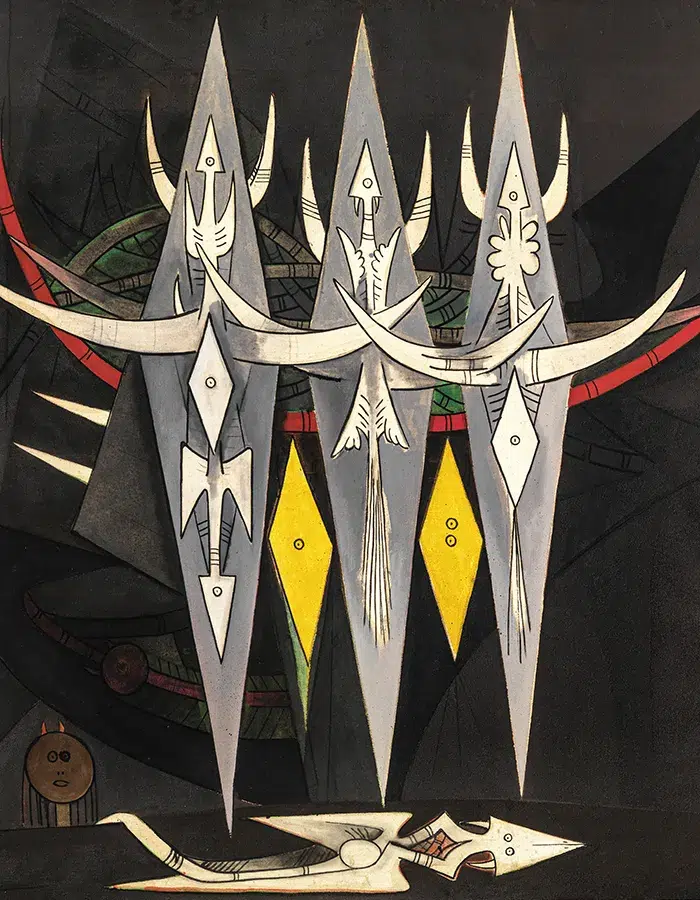

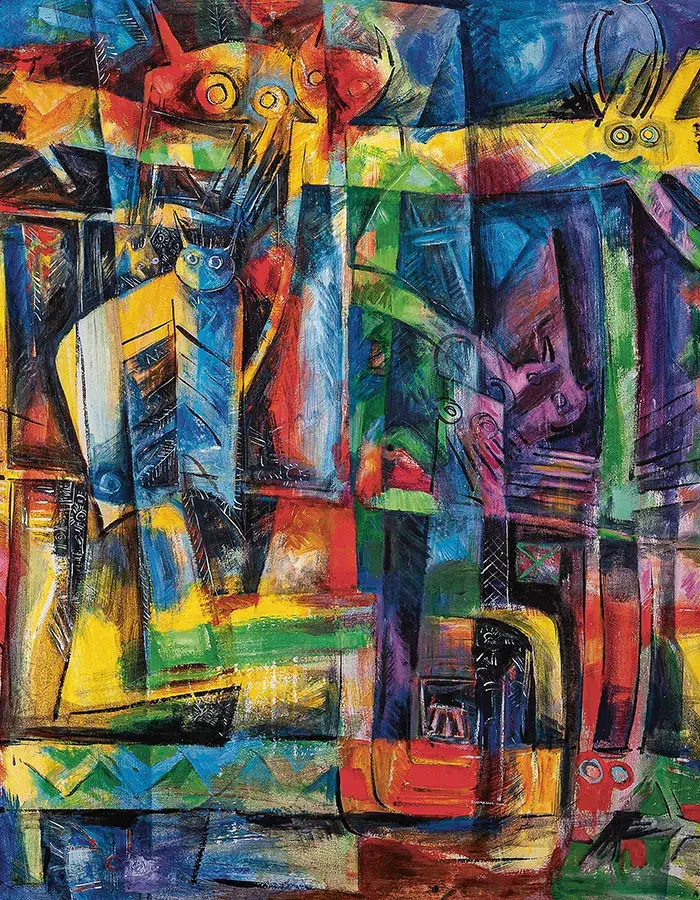

Dès les premières salles, « Paris noir » donne à voir la fécondité d’un dialogue entre Sud et Nord, tradition et expérimentation. Le jazz y résonne comme un fil conducteur, non seulement musical mais aussi plastique : dans les gestes picturaux d’Ed Clark, dans les collages syncopés de Romare Bearden ou dans les pulsations d’un surréalisme caribéen réapproprié par Wifredo Lam.

Le parcours n’impose pas une ligne droite, mais s’autorise des bifurcations. Des artistes martiniquais comme Ernest Breleur et Serge Hélénon proposent des œuvres hantées par la mémoire du marronnage (fuite d’un esclave), par des silhouettes fragmentées, des textures récupérées, des couleurs nées de l’exil. Les abstractions deviennent des archives affectives, et les toiles, des terrains de lutte.

Achat, 2025 © Georges Coran Photo © Claude Coran

Une esthétique de la résistance

Ce que révèle « Paris noir », c’est que l’art afro-descendant à Paris n’a jamais été seulement esthétique. Il est politique, viscéral, parfois incandescent. José Castillo ressuscite les cimarrones, esclaves fugitifs dans les Caraïbes portés en icônes. Iba N’Diaye utilise la symbolique des carcasses animales pour interroger la fête musulmane de la Tabaski et la complexité de la décolonisation. L’abstraction, ici, n’est jamais fuite : elle est un langage d’opacité, un cri contenu, un corps sans entraves.

C’est une œuvre de décentrement, dans tous les sens du terme. Les artistes présentés déjouent les récits dominants, réécrivent l’histoire de l’art depuis ses marges supposées. Ils s’approprient les codes, les détournent, les inversent. Et ce faisant, ils construisent un universalisme autre – un universalisme « des différences », selon la belle formule glissantienne.

Figures tutélaires et généalogies oubliées

L’exposition se distingue aussi par son attention portée à la mémoire collective. À travers des portraits de figures marquantes – Aimé Césaire, Suzanne Césaire, Sarah Maldoror, James Baldwin –, c’est tout un pan du panthéon artistique et politique noir qui refait surface. La voix de Sarah Maldoror résonne comme un manifeste : « Nous ne serons jamais libres tant que vous nous verrez comme vous nous voyez. »

Le volet cinématographique de l’exposition rend justice à cette œuvre pionnière. Sambizanga, Monangambééé, Et les chiens se taisaient sont ainsi projetés dans des versions restaurées, accompagnés de lectures et de témoignages. Ces films ne sont pas des archives : ils brûlent d’actualité.

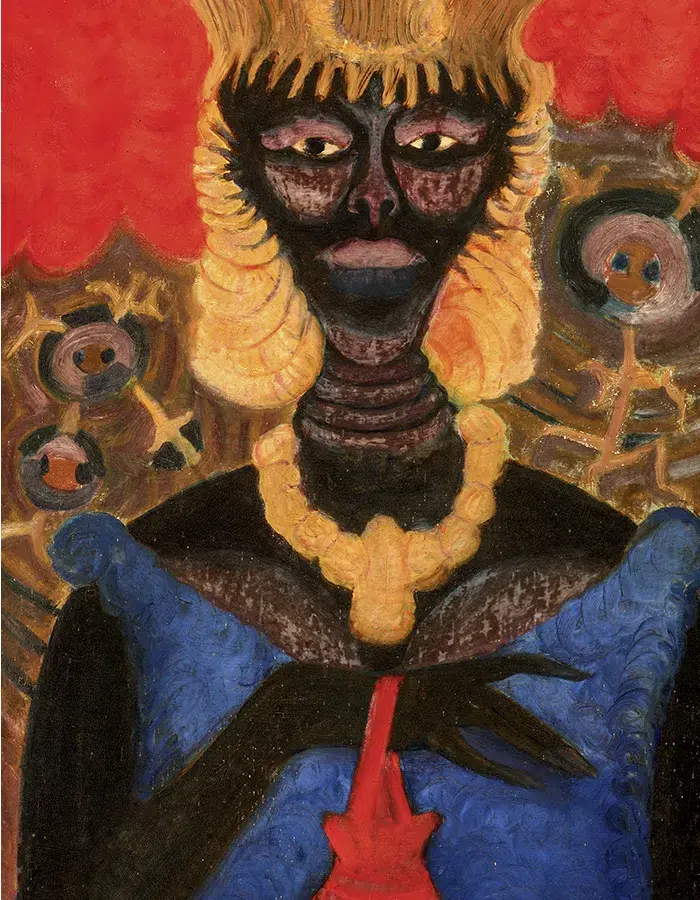

Demas Nwoko, Senegalese Woman [Femme sénégalaise], 1970, Huile sur panneau, 91,4 × 61 cm, Collection Kavita Chellaram © Demas Nwoko, 1960. Courtesy of New Culture foundation. All rights reserved. Photo Courtesy kó, Lagos, Nigeria

Un Paris recomposé

Au fil des salles, le visiteur découvre un Paris méconnu, celui des cafés de Saint-Germain-des-Prés, des clubs de jazz, des galeries alternatives, des marches antiracistes et des collectifs de mode afro-centrés. « Paris noir » redonne place à des lieux effacés de la mémoire officielle : les foyers d’immigrés, les ateliers d’artistes, les scènes de concerts et les pages de revues comme Présence africaine ou Revue noire.

La ville devient un organisme vivant, fait de circulations, de résistances et d’amitiés. On y croise des artistes guadeloupéens formés à Vincennes, des sculpteurs nigérians en exil, des photographes haïtiens en quête d’humanité. Cette mémoire est diasporique, elle déborde les frontières et réinvente les appartenances.

Wifredo Lam, Umbral, 1950 Huile sur toile, 185 × 170 cm Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. Achat de l’État, 1969. Attribution, 1976. AM 1976-990 © Succession Wifredo Lam, Adagp, Paris, 2025 Photo © Centre Pompidou, MNAMCCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn

Héritages en devenir

« Paris noir » ne se contente pas de réparer une invisibilisation. L’exposition pose une autre question : que fait-on, aujourd’hui, de ces héritages ? Les formes, les gestes, les luttes de ces artistes résonnent puissamment dans la création contemporaine. Beaucoup d’artistes exposés sont encore actifs, d’autres inspirent les générations nouvelles. La question de la visibilité, de la transmission, de la reconnaissance reste vive.

Mais plutôt qu’une conclusion, l’exposition nous laisse une ouverture. Une invitation à penser avec, à continuer d’écouter ces voix plurielles, à faire place. Car l’histoire de l’art n’est pas un récit figé : c’est une conversation ininterrompue, un espace en tension. Et dans ce bruissement, « Paris noir » est une étincelle.

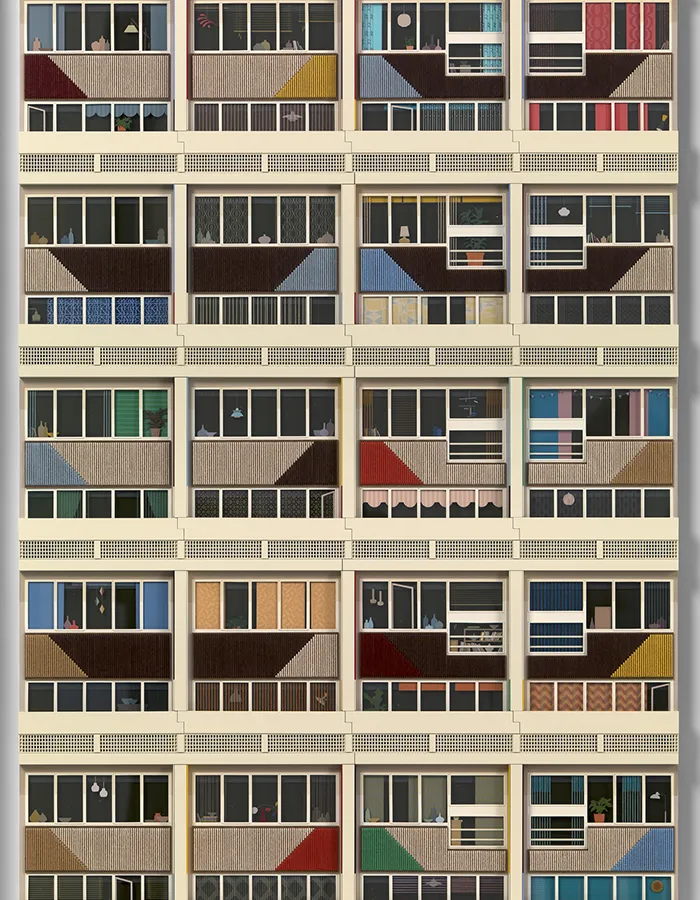

Clem Lawson, Angoisse sur l’escalator, 1983, @Clem Lawson, 1983. Photo @Centre Pompidou/Bertrand Pr.vost

« Paris noir : circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 »

Centre Pompidou – Galerie 1, niveau 6

Place Georges-Pompidou, Paris 4e

Jusqu’au 30 juin 2025