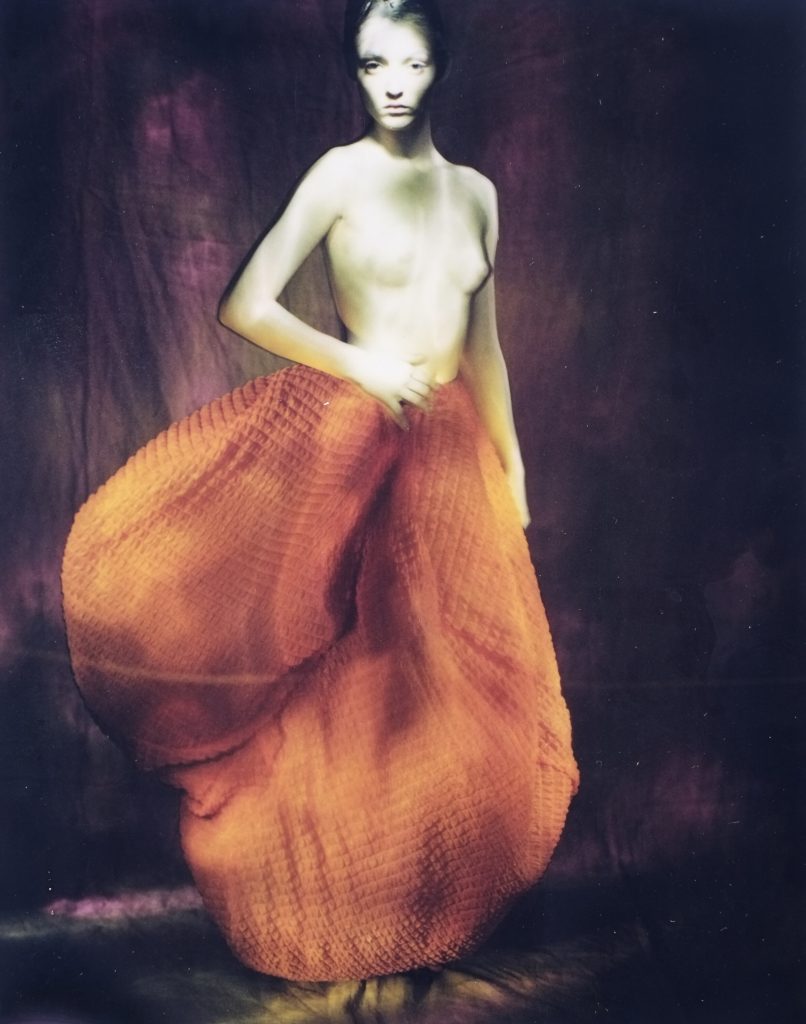

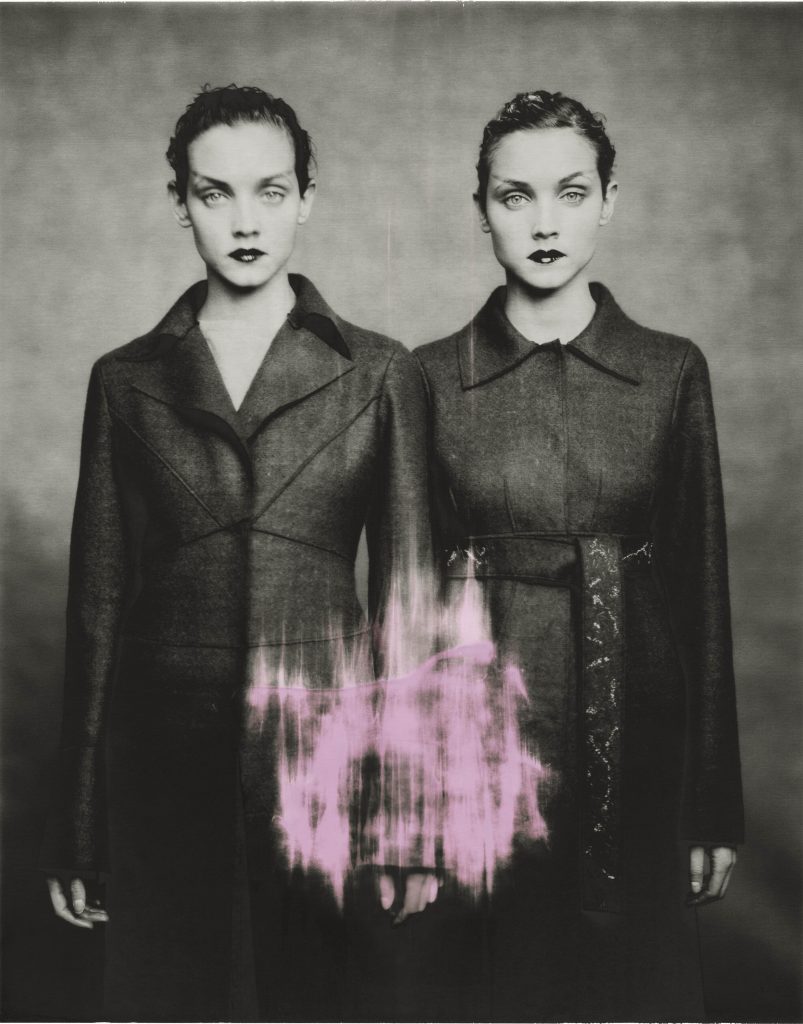

Les plus grands mannequins sont passés devant son objectif. Loin d’être cependant réduite à une image passagère, sur ses clichés, leur présence est intense et semble étrangement pérenne. Force est de constater aussi que « chacune de ses photographies de mode est un portrait ».

Pour Paolo Roversi, chaque photographie doit, en effet, être un portrait, explique Sylvie Lécallier, la commissaire de l’exposition qui lui est consacrée au Palais Galliera : « Faisant en sorte que le modèle délaisse les poses conventionnelles au profit d’un état d’abandon, Roversi ne lui donne pas un rôle stéréotypé à jouer : il pose comme il est, habitant l’espace par la simplicité de sa présence. De même que Nadar, Roversi cherche “la ressemblance la plus familière, la plus favorable, la plus intime” 1. Pris en studio à la lumière du jour, avec un très long temps d’exposition, les portraits de Roversi comme ceux de Nadar ont une intensité que ne permet pas une photographie au flash. »

Cette intensité, qui transparaît dans le regard de ses modèles – tel celui, incandescent, de Natalia, de Kate ou de Kirsten –, provient de ce que le photographe italien, ainsi qu’il l’expliquait en 2020 au micro de France Culture 2, loin d’avoir « jamais voulu raconter », s’en remette entièrement au sujet et à ses sensations. « Dans une photo, je cherche à dévoiler le mystère de la beauté », à aller « au-delà de la surface des choses, au-delà du corps, à l’intérieur, pour découvrir un peu plus la vérité du sujet ».

Au-delà de la surface

Né en 1947 à Ravenne et installé à Paris depuis 1973, ayant travaillé pour les magazines les plus prestigieux (Elle, Depeche Mode, Vogue, Luncheon…) et les plus grands créateurs de mode, notamment Yohji Yamamoto, Romeo Gigli et Rei Kawakubo pour Comme des Garçons, Paolo Roversi a cherché, tout au long de sa carrière, cette beauté atemporelle. Capturée en studio, au Polaroid et à la chambre grand format, dans de subtils effets d’ombre, de lumière et de flou, elle se révèle, selon lui, en une « présence absente » 2 qui fait tout le mystère et le miracle de la photographie.

Cultivant une « esthétique onirique » 3, Roversi jouera de la blancheur des peaux laiteuses (comme l’émulsion du Polaroid) et, par l’usage de filtres, de taches de couleurs rehaussant visages et mains (campagne pour Yamamoto automne-hiver 1985-1986 ou Alexander McQueen 2021). L’hybridation de la couleur et du noir et blanc (procédé mixte découvert par accident en 1990) ou l’éclairage à la lampe torche (pour la collection Comme des Garçons printemps-été 1997) participent de cette même esthétique, de même que l’usage du flou qui, dès le milieu des années 1980, donne à ses images une facture « vaporeuse, intemporelle, évanescente comme dans un rêve » 3…

- Françoise Heilbrun, dans le catalogue de l’exposition Nadar, les années créatrices : 1854-1860 montrée au musée d’Orsay en 1994.

- Citation issue d’un entretien diffusé dans l’émission La Grande Table sur France Culture le 14 octobre 2020.

- Anne de Mondenard, dans le catalogue de l’exposition.

France – Paris

« Paolo Roversi »

Palais Galliera – musée de la Mode de Paris

10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e

Du 16 mars au 14 juillet 2024