Sous les lumières parfois cruelles de la Tate Modern, les couleurs s’embrasent et les formes explosent. C’est là, au cœur de Londres, que Leigh Bowery, monstre sacré de la nuit londonienne et génie du travestissement artistique, renaît. Plus de trois décennies après sa disparition, son éclat, lui, ne s’est jamais vraiment estompé. Avec Leigh Bowery !, la Tate consacre enfin une rétrospective à cette figure qui a bousculé la mode, l’art et la performance. Entre fascination et inconfort, l’exposition tend un miroir aux visiteurs : jusqu’où peut-on pousser le corps, la création, la provocation ?

Une flamboyance hors du commun

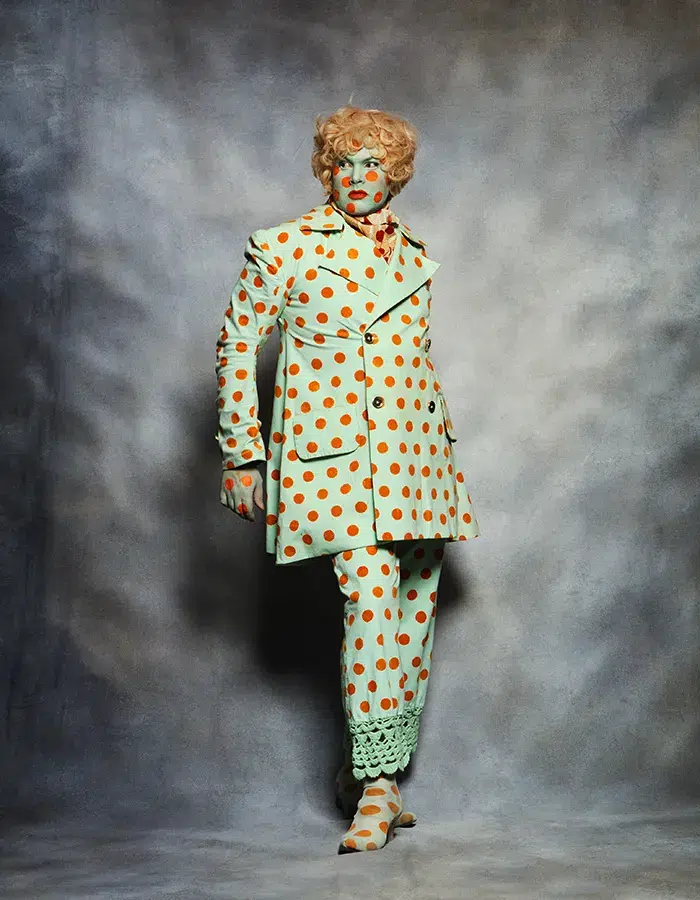

Leigh Bowery, c’est d’abord une présence. Inoubliable. Impossible à étiqueter. Son physique – 1,83 mètre de créativité brute – devenait une toile vivante. Ses tenues ? Des sculptures textiles. Ses performances ? Des uppercuts visuels. Lorsqu’il débarque à Londres en 1980, à seulement 19 ans, l’Australien fuit la rigidité de Sunshine City pour plonger dans les abysses colorés de la scène underground. Sa machine à coudre sous le bras, il entend briller, réinventer les codes, ou mieux encore : les exploser. Son corps devient son principal outil de subversion. Il le maquille, le déforme, le sculpte. Se travestir, pour lui, ce n’est pas se cacher. C’est se révéler.

Dans les salles de la Tate, les costumes iconiques de Bowery fascinent encore. Voici cette robe à pois géants, clin d’œil sardonique aux conventions esthétiques. Plus loin, un ensemble jaune criard aux structures gonflables déformant sa silhouette en un monstre grotesque et hypnotisant. Son visage, souvent recouvert de peinture dégoulinante ou de latex, échappe aux définitions. « Me mettre une étiquette, c’est me nier », répétait-il. On le croit volontiers face à ces œuvres qui semblent hurler leur refus de la normalité.

Entre club et musée, la scène comme sanctuaire

Le cœur battant de Bowery, c’était la nuit. Plus qu’un noctambule, il fut le créateur de Taboo, club mythique où les marginaux, les artistes et les âmes perdues trouvaient refuge. Là, la fête se faisait manifeste. Les corps dansaient autant qu’ils revendiquaient. L’exposition recrée l’atmosphère de ces nuits débridées grâce à des projections vidéo immersives où Bowery, tel un prêtre d’une cérémonie païenne, électrisait la foule. Des images enfiévrées, des cris, des rires. Et puis le silence, coupé net par la lumière crue d’un projecteur sur une scène vide. Le contraste frappe. Comme le faisait toujours Bowery : osciller entre l’exubérance et le vide.

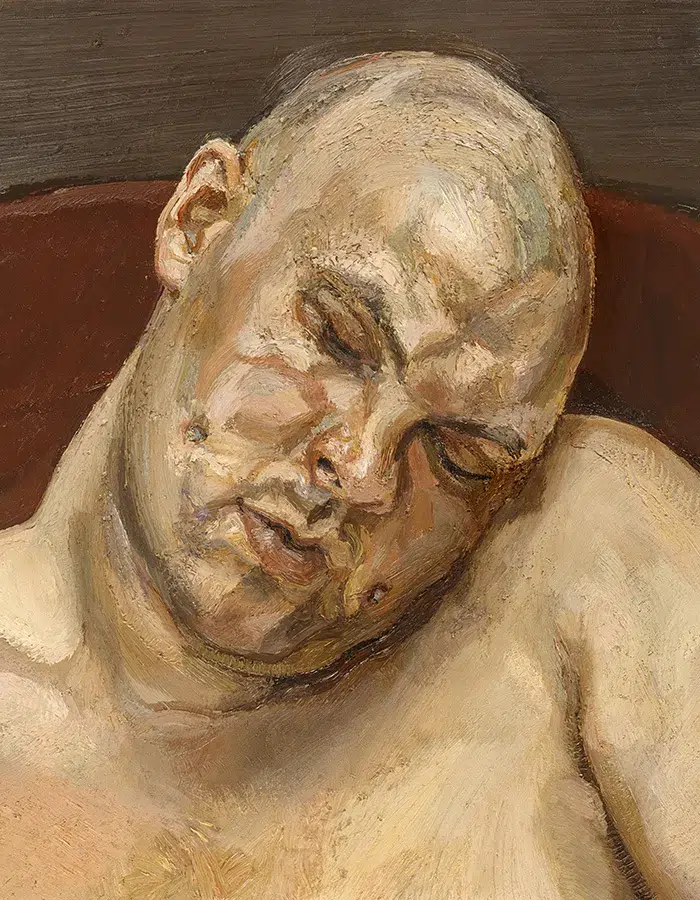

Une muse dénudée : l’intimité dévoilée par Lucian Freud

On connaît le performeur outrancier, moins le modèle silencieux. Pourtant, dans l’atelier feutré de Lucian Freud, Leigh Bowery tombait le masque. Loin des strass et des paillettes, il posait nu, imposant. Sa chair, ses plis, sa peau tendue par la pose prolongée devenaient paysage. Freud voyait en lui « un corps qui racontait tout, sans dire un mot ». Les portraits exposés dévoilent cette dualité : l’homme-spectacle devient homme vulnérable. Pas de fioritures, pas de costume. Juste un être brut. Cette collaboration improbable entre le peintre et la créature de la nuit révèle la richesse d’un individu bien plus complexe que son apparence ne le laissait paraître.

De la provocation à la poésie charnelle

Ce que Bowery recherchait ? L’embarras. Il adorait cet instant de flottement où le spectateur ne sait plus s’il doit rire, détourner le regard ou applaudir. Il perçait ses joues pour y insérer des rubans, se transformait en fontaine humaine ou arborait des tenues transparentes laissant tout voir. Et pourtant, derrière cette provocation se niche une poésie étrange. Leigh Bowery utilisait son corps comme on utilise les mots d’un poème : pour troubler, toucher, réveiller. « Mon corps est mon manifeste », confiait-il un soir, maquillage dégoulinant, sourire en coin.

Dans l’exposition, une pièce centrale projette ses performances sur des écrans géants. On y voit ses métamorphoses successives, des images tantôt grotesques, tantôt sublimes. La salle est emplie d’un murmure continu : celui des visiteurs oscillant entre gêne et fascination.

Une influence tentaculaire

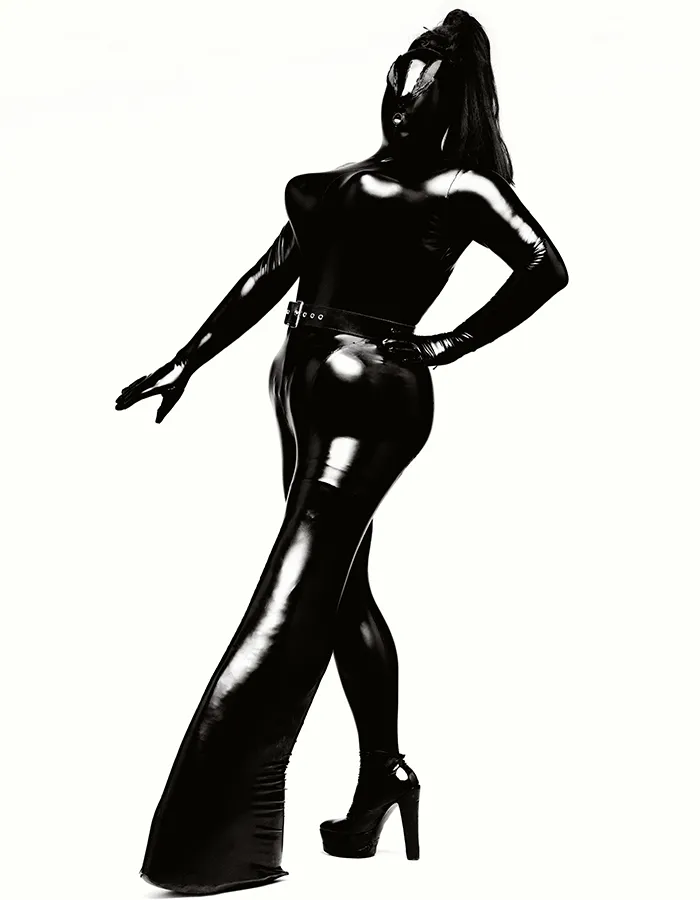

Bowery, c’est l’ombre lumineuse derrière de nombreux créateurs. John Galliano, Vivienne Westwood ou Rick Owens puisèrent dans sa radicalité. Aujourd’hui, Lady Gaga ou Boy George revendiquent son héritage. « Ce n’est pas la mode, c’est au-delà », affirme le curateur Fiontán Moran. L’exposition le prouve : Leigh Bowery ne s’est jamais contenté de suivre une tendance, il a créé son propre langage visuel.

Des archives révèlent ses collaborations avec Michael Clark, pour qui il concevait des costumes oscillant entre le sublime et l’absurde. « Il nous forçait à voir le corps autrement », témoigne le chorégraphe. Dans la section dédiée à la mode, croquis et textiles usés par le temps racontent cette exploration sans fin de la matière, du volume et du mouvement.

Un dernier acte, entre deuil et résilience

Le 31 décembre 1994, Leigh Bowery s’éteint, emporté par le sida. Une fin fulgurante, à l’image de sa vie. L’exposition ne cache rien de cette époque où la communauté queer, décimée, pleurait ses figures tout en continuant de danser. Une salle entière lui rend hommage : témoignages audio, photos du Love Ball 2 en 1991, lettres griffonnées la veille de ses performances. Dans un coin, une vidéo montre Bowery souriant, levant son verre. On perçoit la fragilité derrière le masque.

Leigh Bowery, toujours vivant

En traversant les salles de la Tate Modern, une évidence s’impose : Leigh Bowery est encore là. Dans les couleurs criardes, les tissus exubérants, les regards troublés des visiteurs. Il aurait peut-être ri de se voir honoré dans un musée, lui qui fuyait les cadres. Ou peut-être pas. « Je veux être grandiose, inoubliable », disait-il. Pari tenu.

Cette exposition n’est pas un simple hommage. C’est une plongée dans l’excès, la liberté et la beauté brute. Une invitation à se confronter à l’altérité, à embrasser le dérangeant. Car Leigh Bowery ne demandait pas qu’on l’aime. Il exigeait qu’on le regarde.