Le 11 avril 2025, sous le ciel incandescent de Coachella, Lady Gaga n’a pas simplement offert un concert : elle a gravé une fresque opératique où la mode, l’histoire et le futur se mêlent. Une performance radicale, viscérale, où chaque costume devient manifeste et chaque geste, prophétie.

Il y a des spectacles qui marquent une époque. D’autres redéfinissent l’idée même de performance. À Coachella 2025, Lady Gaga a accompli les deux à la fois, offrant une vision totale où la musique, la mode et l’émotion fusionnent dans un opéra fantasque. Chaque changement de tenue dessinait une cartographie d’époques entremêlées, un hommage vibrant à l’histoire de la couture et une exploration sans filet de l’identité contemporaine.

Le théâtre des origines s’ouvre avec une Lady Macbeth réinventée. Sous une lumière rouge sang, Gaga surgit dans une robe de velours écarlate, hérissée de clous, signée Samuel Lewis, Athena Lawton et William Ramseur. C’est une vision de folie majestueuse, inspirée par les créations démesurées de Thierry Mugler pour la Comédie-Française. Une cage dissimulée sous les drapés, conçue par Jet Sets, murmurait l’idée fondamentale de Gaga : derrière chaque ornement, l’enfermement ; sous chaque parade, la soif de liberté.

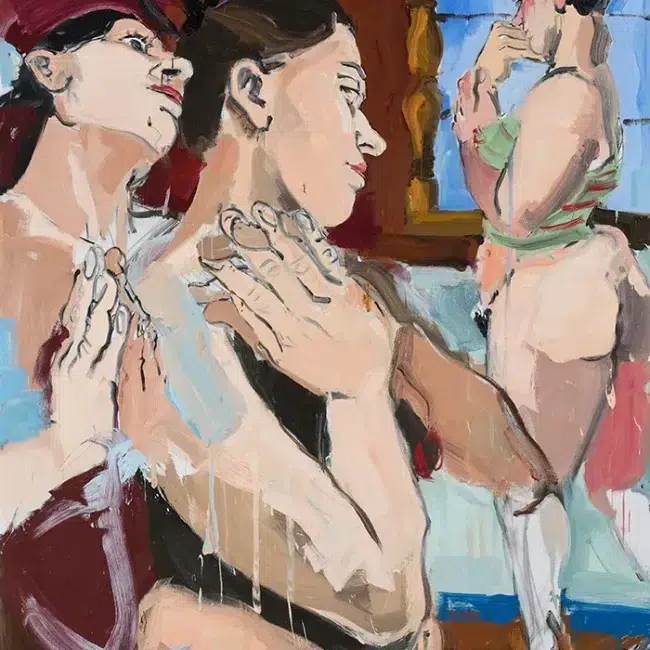

Le décor bascule dans l’innocence fanée, sur un terrain vague peuplé de squelettes et baigné de sépia. Gaga devient poupée fracturée, vêtue d’une mini-robe corset en dentelle ancienne de Dilara Findikoglu. À travers ces lambeaux délicats se dessine une silhouette spectrale, entre les anges déchus des préraphaélites et les héroïnes post-apocalyptiques. L’art de Gaga : marier la mémoire du passé à la brutalité du présent.

Puis vient l’heure de la guerre du miroir. Sur “Paparazzi”, l’icône ceint son torse d’une armure métallisée conçue par Manuel Albarran, modernisant son look iconique de 2009. La référence est double : un salut à Alexander McQueen, prince de la cathédrale d’acier couture, et un clin d’œil aux amazones baroques de Mugler. Lorsque retentissent les premières notes de “Poker Face”, Gaga foule un échiquier géant, ressuscitant l’univers de McQueen, printemps-été 2005 : un jeu d’échecs cruel où la mode devient stratégie de survie.

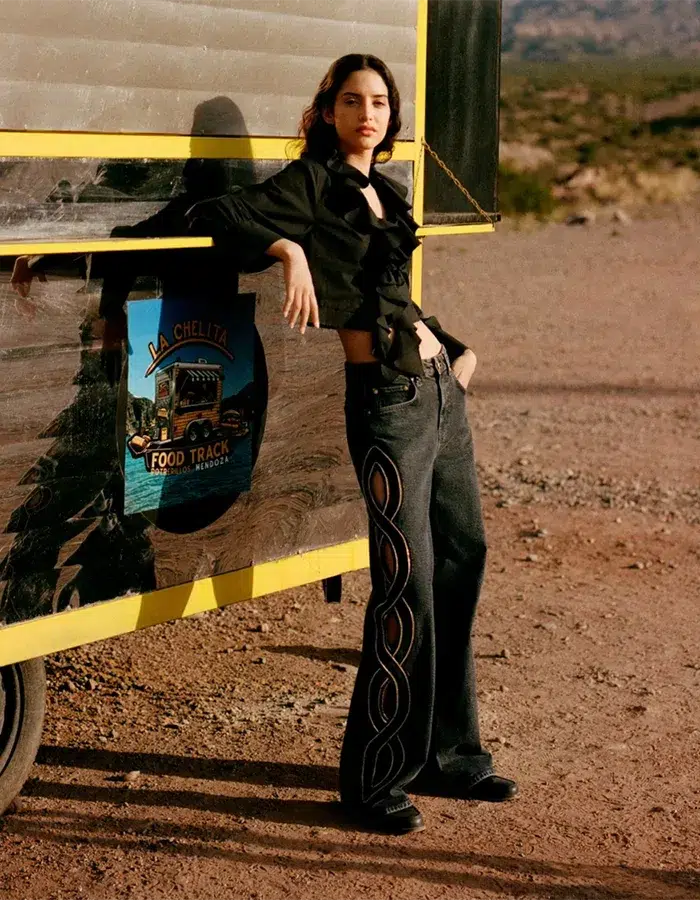

Dans un élan de résilience glamour, elle renoue avec ses fondamentaux. Pour “Killah”, elle porte une combinaison Marni, alliance incendiaire de rouge vif et de nude illusoire. À ses pieds, les bottes « Monster Ball », plateformes massives et corsetage brutal, rappellent ses années de furie expérimentale. Se citer elle-même devient alors un geste de pouvoir : affirmer son passé pour mieux annoncer ses renaissances futures.

Enfin, la renaissance grotesque couronne la nuit. Sur “Bad Romance”, Gaga s’élève dans une création de Matières Fécales : croix chirurgicale brodée, plumes synthétiques irradiantes, gants monstrueux façonnés par Yaz XL. Une transfiguration totale : l’ange, la bête, la martyre et la reine, réunis en une seule silhouette. Ici, le monstre n’est plus une blessure : il devient couronne.

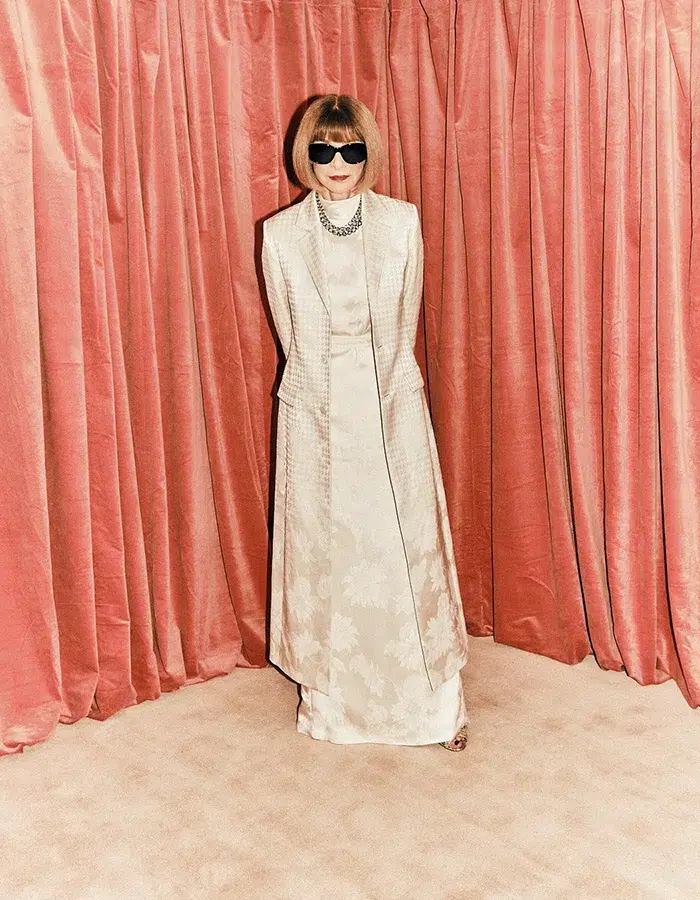

De cette odyssée est né un manifeste : l’avènement du « Gothic Future ».

Un style où le glamour se teinte de noirceur, où les textiles blessés, les cuirs fantômes et les plumes synthétiques façonnent des armures émotionnelles. Un monde où la mode, loin de gommer les cicatrices, les exalte comme autant de symboles d’humanité augmentée — non par la technologie, mais par la mémoire, la douleur et l’imaginaire.

Le Gothic Future convoque les souvenirs victoriens, les visions futuristes et les dystopies numériques dans un seul souffle créatif. C’est une mode qui ne cherche pas à séduire, mais à conjurer : conjurer la perte, le chaos, la chute, pour mieux réinventer la lumière.

Sous la voûte étoilée de Coachella, Lady Gaga n’a pas seulement performé.

Elle a élevé une cathédrale éphémère, où la fragilité devient force, où le grotesque devient beauté. Une fois encore, elle s’est révélée non pas comme une star, mais comme la grande prêtresse d’un futur à bâtir.