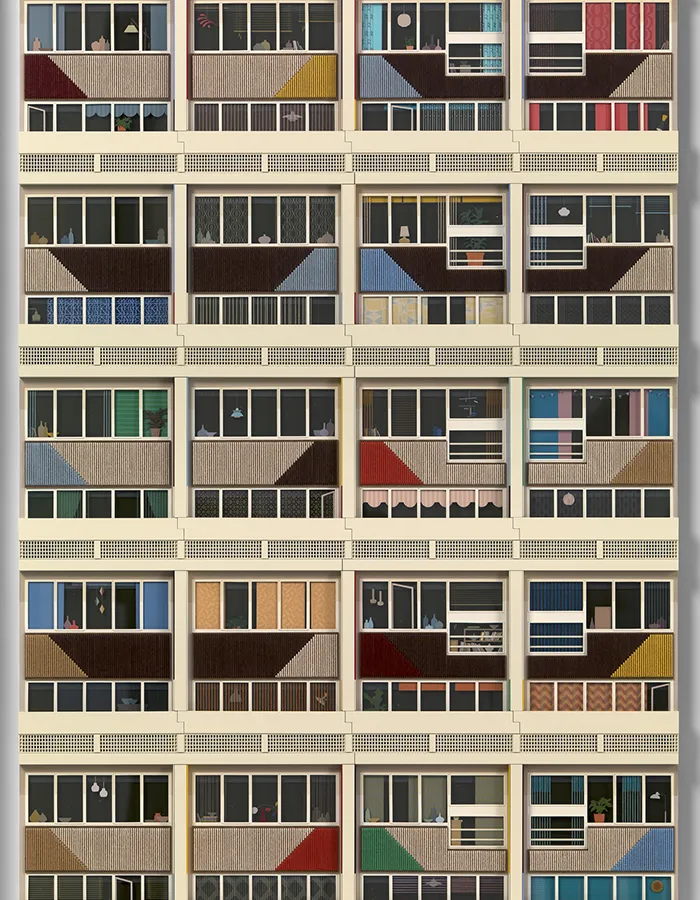

On croyait le modernisme relégué aux musées, figé dans les façades en béton de nos banlieues ou les pages poussiéreuses des manifestes architecturaux. Mais Lucy Williams le ressuscite, à sa façon : en miniature, avec délicatesse et poésie. À la Berggruen Gallery de San Francisco, l’artiste britannique présente « Radiant City » à partir du 6 novembre 2025. Troisième exposition personnelle dans ce lieu, elle transpose les rêves grandioses de Le Corbusier dans un univers à la fois obsessionnel et intime, où chaque fragment devient matière à contemplation.

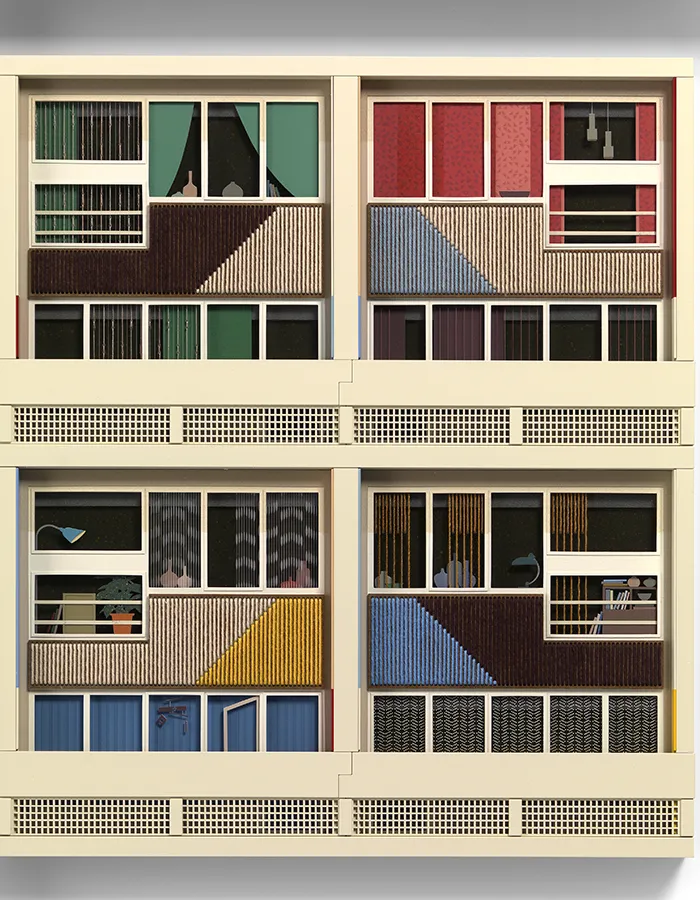

Williams travaille comme un orfèvre. Ses œuvres commencent par un dessin précis, qui devient matrice numérique. Sur cette base, elle découpe au laser la base structurelle, puis découpe du papier coloré pour former les différents éléments, appliquant ensuite des couches ascendantes de matériaux variés tels que le papier, le plexiglas, le placage de bois, le tissu ou le métal. Rideaux, bibliothèques, lampes, vases, abat-jours, carrelage apparaissent peu à peu, figés dans un bas-relief où l’œil hésite : peinture ou sculpture ? Tout est plat, mais tout semble avoir une certaine profondeur. Ses compositions appartiennent à ce territoire ambigu, suspendu entre image et objet, où le spectateur oscille entre fascination et doute.

Le modernisme, on le sait, se voulait rationnel, fonctionnel, austère. Williams, elle, y insuffle une chaleur inattendue. Ses fils brodés serpentent comme des cicatrices poétiques. Ses couleurs – aubergine, ardoise, rose poudré – adoucissent la rigidité du béton. Elle introduit l’ornement là où Le Corbusier l’avait banni.

Ses œuvres évoquent Anni Albers pour le textile, Ruth Asawa pour la légèreté des fils, ou encore les géométries de Jean Arp et d’Alexander Calder. Comme eux, Williams travaille la tension, la structure, la vibration. Joseph Becker, conservateur adjoint au SFMOMA, souligne aussi « l’énergie, le dévouement et l’intentionnalité » qu’elle apporte à son travail. Mais chez elle, tout cela se double d’une intimité artisanale, d’un geste patient qui humanise la froideur moderniste.

En choisissant le titre « Radiant City », Williams ne se contente pas de citer le projet architectural non réalisé de Le Corbusier, elle en explore les contradictions : une ambition égalitaire qui vire à l’uniformité, une utopie collective qui finit par écraser l’individu. Les œuvres de la designer sont belles, séduisantes, mais vides. Aucun personnage n’y figure. Et pourtant, face à ces intérieurs désertés, on éprouve l’envie d’y entrer, d’y habiter. C’est ce paradoxe qui donne à son travail sa force narrative : la froideur des lignes architecturales se transforme en appel au spectateur.

Pendant la pandémie, Williams s’est aventurée dans l’abstraction pour explorer les qualités visuelles rythmiques et répétitives de la forme : triangles colorés flottant au-dessus de fils verticaux, motifs lyriques, contrôle de l’espace rappelant les modernistes Naum Gabo ou Barbara Hepworth. Ces compositions non figuratives sont aujourd’hui réinjectées dans ses scènes architecturales. L’ornement proscrit par le modernisme réapparaît ainsi en touches suspendues, comme si la rigueur géométrique devait être fissurée par la poésie.

« Radiant City » est aussi une affaire de mémoire. Mémoire collective : celle d’une époque où l’architecture voulait transformer la société. Mémoire intime : les intérieurs que l’artiste représente – piscines, salons, bibliothèques – résonnent avec nos propres souvenirs. En réduisant ces espaces à la taille d’un tableau, Williams les transforme en objets de contemplation. On les regarde comme un voyeur, fasciné par le détail, mais tenu à distance. De cette tension entre attraction et frustration naît toute l’intensité de l’expérience.

Lucy Williams ne célèbre pas naïvement le modernisme : elle le recompose, en révélant ses contradictions tout en extrayant aussi une beauté inattendue. Ses « cités radieuses » sont des utopies en morceaux, devenues fragments poétiques. Dans un monde saturé de mégalopoles, elle rappelle que c’est parfois à l’échelle réduite, dans la miniature, que renaît le désir d’habiter.

Eve Kaplan

« Lucy Williams – Radiant City » Berggruen Gallery

10 Hawthorne Street, San Francisco (États-Unis)

Du 6 novembre 2025 au 8 janvier 2026