SIX QUESTIONS À CHRISTINE MACEL

Exposition phare du musée des Arts décoratifs en cette fin d’année, « L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux » nous embarque dans une folle épopée qui, comme un miroir grossissant, souligne l’évolution de notre rapport à l’intimité, autrefois occultée, pour être aujourd’hui exposée au grand jour. Une exposition conçue et pensée par la commissaire Christine Macel, qu’Acumen a eu la chance de rencontrer.

POUVEZ-VOUS REVENIR SUR L’IDÉE, LA NAISSANCE DE CETTE EXPOSITION ?

Le mot « intime », tel qu’on le perçoit aujourd’hui, apparaît à partir du XVIIIe siècle, au moment où une partie de l’aristocratie souhaite être plus dans l’intimité, puisqu’auparavant, elle était liée à la vie du roi, à la cour. C’est surtout au XIXe siècle que ce mot va devenir plus fréquent, parce qu’il sera lié à l’émergence de la classe bourgeoise, qui va séparer la sphère professionnelle de la sphère privée. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer

que la notion d’intime a beaucoup évolué depuis le XVIIIe siècle, et accompagne les changements culturels et sociaux. Les objets que l’on conserve dans un musée des arts décoratifs et de design révèlent ces changements.

PARMI LES 470 PIÈCES EXPOSÉES, IL Y A DES OBJETS, MAIS AUSSI DES OEUVRES D’ART…

Je voulais montrer que les arts décoratifs, le design, peuvent dialoguer avec les beaux-arts et des objets de la culture plus populaire pour construire un narratif autour d’un thème. Il y a cette volonté de développer des histoires qui permettent de comprendre les objets au-delà de leur matériau, de leur style ou même de leur usage, pour les inscrire dans une histoire plus longue. Le thème même de l’intime s’est imposé à moi, parce qu’ayant traversé les années 1980-1990 jusqu’à aujourd’hui, j’ai constaté que l’on a vécu des moments de changements importants avec Internet, les e-mails, le Minitel rose, Big Brother et Loft Story, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a eu beaucoup d’analyses sociologiques sur ces questions. Ce thème s’est imposé à moi aussi par rapport au fait qu’un musée des arts décoratifs, c’est un musée de l’intérieur, des objets du quotidien, de luxe, d’apparat, mais qui sont aussi révélateurs que des objets plus humbles.

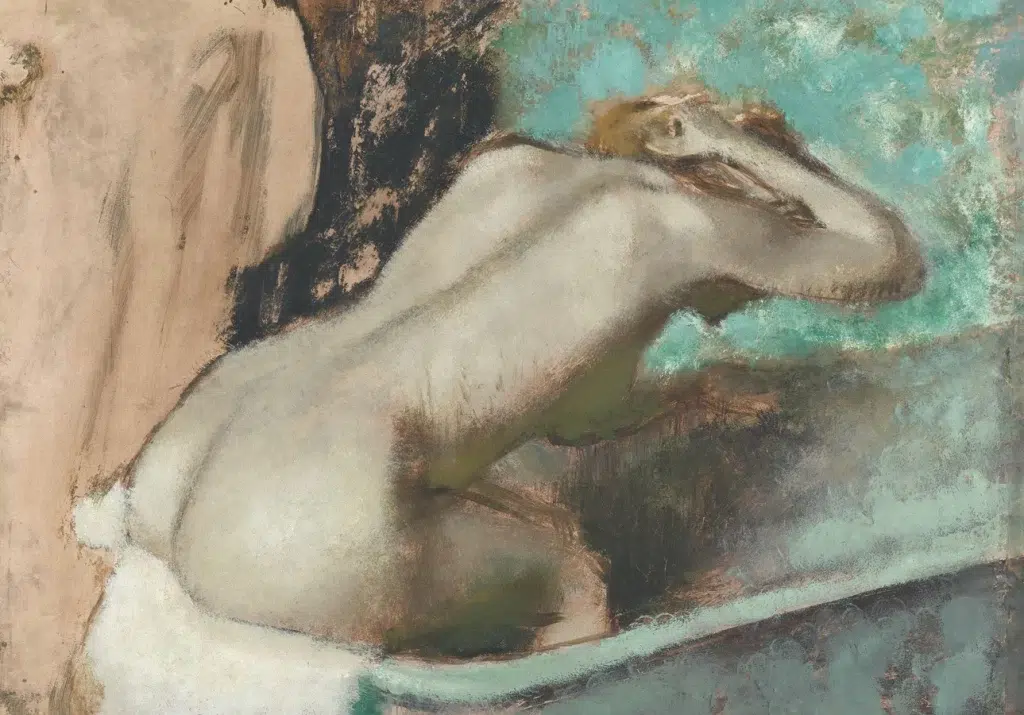

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

DÈS LA PREMIÈRE SÉQUENCE, LE RAPPORT AU FÉMININ EST SOULIGNÉ. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?

Je voulais révéler que derrière l’idée que le féminin est lié à l’intime, il y avait au XIXe siècle, dans le siècle bourgeois, une femme dans l’espace domestique, et un homme dans l’espace des affaires, du professionnel. Cette distinction très nette perdure au XXe siècle. Dans les représentations

picturales, on voit très bien que la femme est dans l’espace intérieur, parfois presque comme un élément de décor, comme dans ce tableau d’Édouard Vuillard qui ouvre l’exposition. C’était justement pour déconstruire l’idée que la femme et l’intime seraient liés, parce que l’intime est aussi masculin, et montrer que dans les représentations, jusqu’à la fin des années 1960, il y a eu cette longue période où les femmes étaient associées à l’intime parce que maîtresses de l’espace domestique. Il a fallu que la révolution féministe fasse son oeuvre. C’est pourquoi le visiteur découvre dans le parcours le livre de Betty Friedan La Femme mystifiée publié en 1963, qui a été un best-seller, traduit en 14 langues, et qui enjoint les femmes à sortir de leur cage, à travailler, à s’éduquer, etc.

L’UNE DES DERNIÈRES SALLES MET EN LUMIÈRE LES LIENS ENTRE PAUVRETÉ ET INTIMITÉ. QUELLE ÉTAIT VOTRE INTENTION ?

Je voulais ne pas simplement évoquer l’intime des classes favorisées et de ce qui relève du luxe, mais aussi penser à l’intime en temps de précarité. Comment crée-t-on de l’intime quand on n’a rien ou presque rien ? Cela peut nous arriver à tous. Si un jour on va à l’hôpital, comme dans les photos de Jacqueline Salmon, c’est vrai que cela peut être une expérience où l’on se sent dépossédé de son intimité, parce que l’on n’a ni rideau ni séparation. Il y a aussi cette idée qu’avoir quelques objets permet de construire son identité. Sans objets, vous n’existez plus. Et vous n’avez plus

d’intime. En montrant la couverture de survie, le vêtement de survie de Kosuke Tsumura, je voulais souligner que l’intime se crée quand il y a une enveloppe et des objets avec soi qui permettent de créer un espace de protection et d’existence.

© Musée des Arts décoratifs/ Christophe Delliere

QUELLE EST LA PIÈCE LA PLUS SURPRENANTE DE L’EXPOSITION ?

C’est plutôt à vous de me le dire parce que pour moi, rien ne l’est. Mais je pense que ce qui est le plus surprenant pour beaucoup de visiteurs, c’est le bourdalou. C’est ce petit récipient en porcelaine richement décoré du XVIIIe siècle qui ressemble presque à une petite soupière ou à quelque chose pour les arts de la table. En fait, c’est un pot à uriner pour les femmes du XVIIIe siècle qui l’emmenaient avec elles parce qu’il n’y avait pas de toilettes publiques. Elles l’utilisaient pendant la messe du prêtre Bourdaloue qui prêchait tellement longtemps qu’elles avaient des besoins pressants. C’est un objet qui est dans plein de collections de Versailles, du Mobilier national, que l’on montre rarement et qui est très surprenant. Il révèle beaucoup de la pudeur de l’époque qui était bien moindre qu’à la nôtre.

EST-CE QUE VOUS DIRIEZ QUE CE TYPE D’EXPOSITION EST RADICALEMENT DIFFÉRENT ?

C’est un essai différent, effectivement, d’un point de vue de cette multidisciplinarité des objets, de l’oeuvre d’art à l’image populaire. D’une part, l’exposition s’inscrit dans une tradition des cultural studies aux États-Unis, et d’autre part, elle tente d’embrasser une évolution sociologique non

seulement avec les oeuvres d’art, mais aussi avec plusieurs médiums sur deux siècles. C’est une tentative qui a en tout cas trouvé un écho très favorable auprès du public.

« L’INTIME, DE LA CHAMBRE AUX RÉSEAUX SOCIAUX »

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 107, RUE DE RIVOLI, PARIS 1ER

JUSQU’AU 30 MARS 2025

MADPARIS.FR