LA CALLAS RACONTÉE PAR LE RÉALISATEUR PABLO LARRAÍN

Un an après son film fantastique consacré au dictateur Augusto Pinochet (Le Comte), le plus fameux des biographes de cinéma s’attaque à une légende de la musique classique, Maria Callas. Une évocation de la vie de la cantatrice sublimée par le jeu tout en réserve d’Angelina Jolie.

Après Jackie (sur Jackie Kennedy) en 2016 et Spencer (sur Lady Diana) en 2021, le Chilien Pablo Larraín s’intéresse dans Maria à une autre figure sacrée de la seconde moitié du XXe siècle : la mythique cantatrice Maria Callas (1923-1977). De quoi clore cette trilogie biographique. D’autant que dans ce récit personnel sur la Callas, on manque de croiser à plusieurs reprises Jackie, puisque l’un des hommes importants de la vie de Maria Callas fut l’armateur grec Aristote Onassis, second époux de la veuve du président Kennedy. D’ailleurs, comme un clin d’oeil, on y voit même Kennedy, joué par le même acteur (Caspar Phillipson) dans les deux films. C’est le Larraín cinematic universe.

Maria débute par la mort de la diva, un jour de septembre, dans son appartement parisien. Au présent, le onzième film de Larraín nous raconte ensuite ses derniers jours dans la capitale, entourée de son majordome (Pierfrancesco Favino) et de sa femme de chambre (Alba Rohrwacher) qui l’aiment et la surveillent, comme une famille d’adoption. On y découvre les souffrances de la tumultueuse fin de vie de la cantatrice, son addiction aux médicaments, ses hallucinations, sa tentative désespérée de retrouver sa voix, et sa solitude. Avec ses flash-back désordonnés et ses (fausses) images d’archives, le style de Maria n’est pas sans rappeler le très réussi Barbara (2017) de Mathieu Amalric, autre biopic sur une éminente voix.

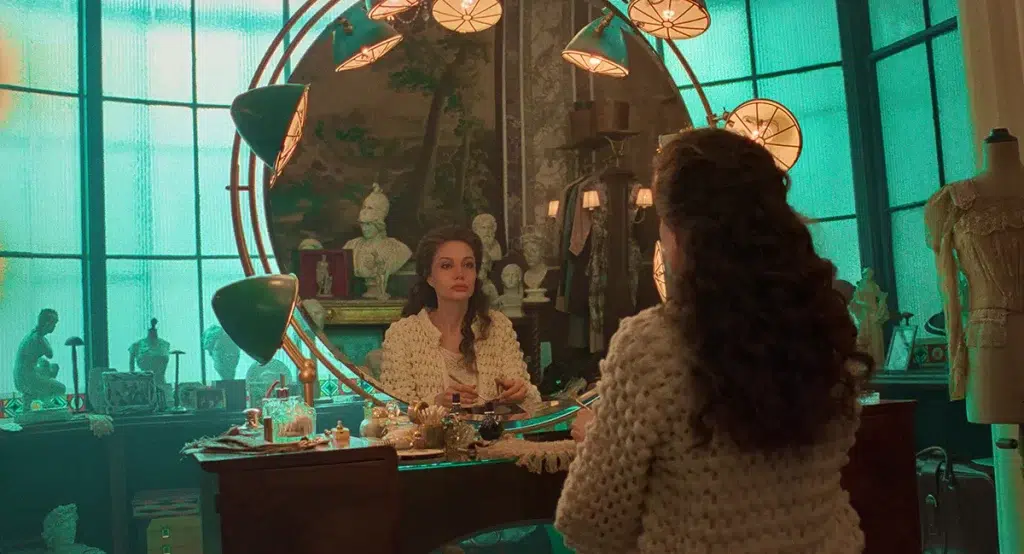

Comme le réalisateur français, Pablo Larraín nous offre, plutôt qu’une vaine tentative de biopic exhaustif, une évocation de la vie et de la persona de son héroïne. Angelina Jolie n’est pas grimée en Maria Callas, et s’il y a une certaine ressemblance, on pourra être étonné, au début du film, de reconnaître surtout les traits de l’actrice américaine. Mais le cinéma est un pacte d’illusion. Inutiles, les postiches et autres effets numériques : on accepte bien vite d’avoir devant nos yeux une diva calme et fatiguée, triste et mélancolique. Un rôle digne et subtil, à la mesure de son interprète.

De la même manière, Paris n’est pas toujours Paris. Parfois, Maria semble se promener dans les rues d’une autre ville qui lui ressemble un peu, mais pas vraiment. Et pour cause, certaines scènes ont été tournées en Hongrie. Comme l’intérieur de ce magnifique théâtre à quelques pas de son appartement du 16e arrondissement, avec son orgue et son architecture néo-classique, où la cantatrice vient tous les jours répéter. Il figure un théâtre anonyme, mais inutile de le chercher dans les rues de la rive gauche : c’est l’Opéra (pour l’extérieur) et l’Académie de musique (pour l’intérieur) de Budapest. Mais le film de Pablo Larraín ne fait jamais semblant d’être autre chose qu’une fiction.

Même les plans réels de Paris, où l’on voit la tour Eiffel ou le pont Alexandre-III, ressemblent surtout à ces cartes postales un peu surannées des années 1970 que l’on trouve chez les bouquinistes des quais de Seine. Un Paris vintage pour une icône vintage. Il y a déjà eu de nombreux documentaires sur la Callas, dont le très bon et récent Maria by Callas (2017) de Tom Volf. Mais ce dernier film est différent. C’est une sorte d’hommage à Maria Callas, semblable à un poème. Telle une aria.

MARIA DE PABLO LARRAÍN

SORTIE EN SALLES LE 5 FÉVRIER 2025