En janvier 1898, Robert Demachy, figure majeure du pictorialisme, publiait dans le Bulletin du Photo-Club de Paris un plaidoyer passionné sur la photographie. « L’erreur des photographes, » écrivait-il, « est de croire que la vision artistique et l’imagination se confèrent d’elles-mêmes à la chambre noire. » Il lançait alors un défi : transcender la simple maîtrise technique pour atteindre une véritable profondeur artistique.

Céline Laguarde, l’audace du pictorialisme

Un défi relevé avec brio par Céline Laguarde, aujourd’hui mise à l’honneur dans une rétrospective au Musée d’Orsay. Bien qu’elle ait rejoint officiellement le Photo-Club en 1901, Laguarde a su répondre aux attentes de Demachy, perfectionnant ses techniques et explorant de nouvelles façons de donner vie à son art. Ses tirages, admirablement préservés, témoignent de sa quête d’innovation et de son goût pour l’expérimentation.

Une reconnaissance méritée, longtemps après

L’exposition Céline Laguarde : Photographe (1873–1961) prolonge les réflexions initiées en 2015 avec Qui a peur des femmes photographes ?, une exploration conjointe entre le Musée d’Orsay et le Musée de l’Orangerie. Le commissaire Thomas Galifot, en découvrant les travaux de Laguarde dans des revues d’époque, a été frappé par la qualité technique de ses œuvres et la reconnaissance dont elle jouissait alors.

Après des années de recherche, Galifot a rassemblé les archives personnelles de l’artiste, constituant ainsi le socle d’une exposition dédiée. Son ambition ? Présenter Laguarde comme une photographe majeure de l’avant-guerre, au-delà des catégories genrées, et souligner son rôle de pionnière dans l’art photographique.

Originaire de Biarritz, Laguarde s’installe à Aix-en-Provence avec sa mère veuve après un court séjour à Paris. Issue d’un milieu aisé, elle maîtrise rapidement les arts, notamment la musique, avant de se tourner vers la photographie. À une époque où cette pratique devenait accessible à quiconque pouvait « appuyer sur un bouton », elle dépasse rapidement le stade de l’amateurisme pour explorer les possibilités infinies de ce médium.

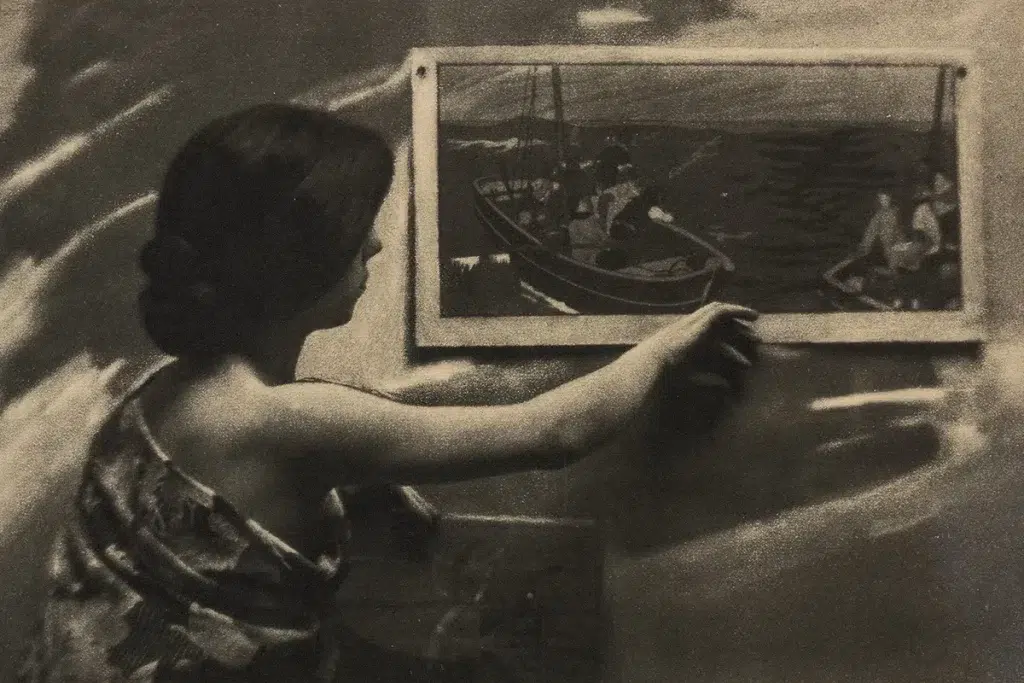

Céline Laguarde, Stella, 1904

Une technicienne du pictorialisme

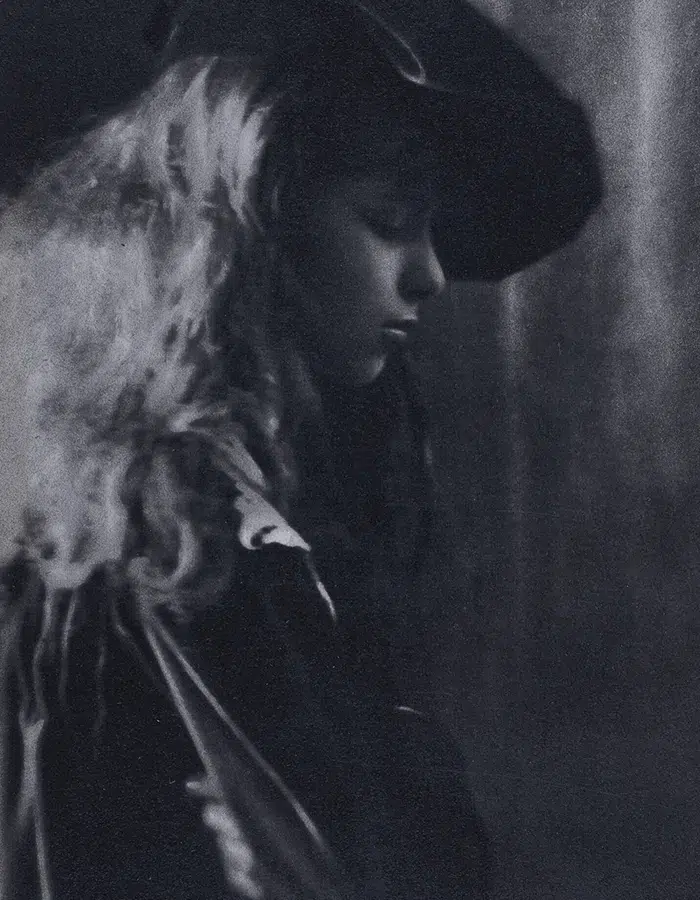

Admise au Photo-Club de Paris, Laguarde trouve un espace propice pour parfaire son art. Elle s’y initie aux procédés pigmentaires, emblématiques de la photographie artistique française : gomme bichromatée, procédé à l’huile, transfert d’huile… Ces techniques confèrent à ses œuvres une texture entre peinture et dessin au fusain.

Ses portraits, souvent inspirés de la littérature ou de l’iconographie des maîtres anciens, révèlent une mélancolie douce. Ses modèles féminins, auréolés d’un halo lumineux, semblent suspendus hors du temps. Dans certaines œuvres, comme Nitza (Étude en plein air), les pigments se fondent et dégoulinent subtilement, créant un effet de cendres tombantes qui enrichit la composition.

L’exposition dévoile également ses expérimentations constantes. Chaque portrait ou paysage se décline en multiples versions, explorant variations de cadrage ou d’impression. Cette approche rigoureuse reflète l’héritage de Demachy, dont l’influence sur Laguarde fut déterminante.

Une œuvre au-delà du pictorialisme

Parmi les tirages présentés, une nature morte unique se distingue. Peu prisé des pictorialistes, ce genre rare dans l’œuvre de Laguarde capte des fleurs en pleine décomposition, leurs têtes lourdes tombant délicatement d’un vase en cristal. Une image empreinte de gravité et de beauté, où la lumière souligne l’éphémère.

Le Musée d’Orsay, relativement nouveau dans la mise en valeur de la photographie, consacre ici une place de choix à Laguarde. Avec plus de 130 tirages exposés, l’institution donne à voir l’ampleur de son travail, mais aussi l’impact de ses choix techniques sur l’histoire de la photographie artistique.

Céline Laguarde, Portrait de Mlle de M, 1903

Redécouvrir une artiste injustement éclipsée

Si Laguarde jouit d’une reconnaissance importante de son vivant, son travail tombe dans l’oubli après la Seconde Guerre mondiale. Elle se consacre alors à d’autres formes d’art, comme la microphotographie ou la teinture textile, tout en soutenant les recherches scientifiques de son mari.

Que serait devenue son œuvre si elle avait poursuivi sa carrière artistique ? Aurait-elle adopté les innovations modernes comme les photogrammes ou les solarisations ? Ou aurait-elle continué à perfectionner son esthétique pictorialiste ? Autant de questions laissées ouvertes, mais une certitude demeure : son héritage, bien que tardivement reconnu, mérite amplement cette célébration.

Pour plus d’informations : www.musee-orsay.fr