Puisant dans nos références iconographiques pour animer ses œuvres visuelles comme ses courts et longs métrages, Vergine Keaton crée des mondes mouvants à la fois familiers et intrigants, poétiques et hypnotiques.

Sa formation en illustration et en graphisme a amené Vergine Keaton à travailler d’abord des images fixes. Fascinée par les représentations déjà existantes, elle s’est demandé ce qui se passerait si celles-ci s’animaient, ouvrant la porte à mille scénarios possibles. Pour les mettre en œuvre, elle s’est formée à l’animation, en autodidacte. Elle a ainsi développé les deux facettes de son travail : les arts visuels qui s’exposent, et le cinéma déroulant sa narration. « Dans les deux cas, je pars d’une image, d’une situation, et je travaille de manière intuitive, en cherchant comment ce sujet va entrer dans la danse », explique-t-elle.

À l’image d’une tentation enfantine devant un jouet, elle aime « mettre les mains dans les images et voir ce qui s’y passe, découvrir comment elles s’organisent pour créer quelque chose qui relève du mythe ». Ayant vécu proche de la campagne, elle est sensible aux roches, aux animaux et à la nature, leitmotiv de son travail. Elle cherche à « attirer le regard sur des choses qui ne sont pas censées être au premier plan » :des motifs simples et peu nombreux, appartenant à l’inconscient collectif, et qui trouvent leur écho en chacun de nous en soulevant des questions élémentaires. Elle fait en sorte de « les déployer pour que le détail devienne un événement ». En décentrant ainsi le regard, elle trouve la beauté, la vie, la précision, là où on ne l’attend pas.

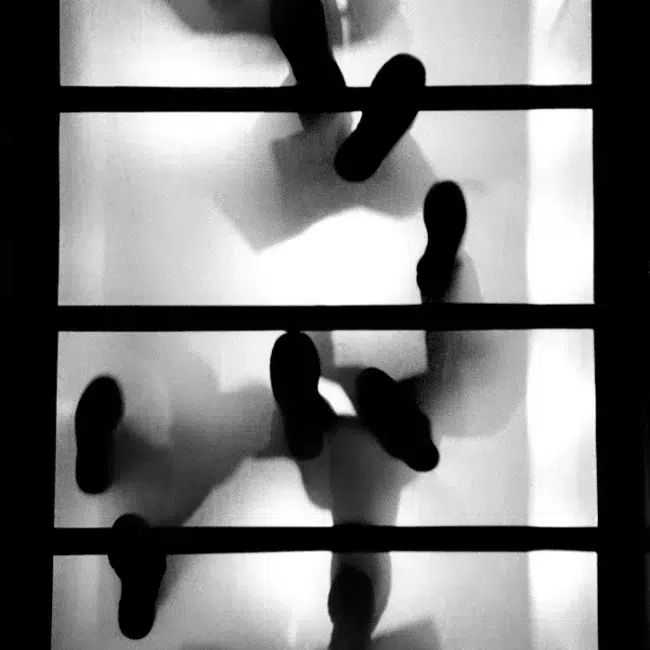

Grâce à la magie du mouvement, de la gestuelle et du temps, elle dévoile comment des éléments, coexistant séparément, peuvent s’articuler ensemble. Donner vie aux illustrations revient pour elle à « sculpter un bloc de temps ». Elle ne s’impose pas de format, mais s’arrête quand la durée de l’animation lui paraît juste. Son premier court métrage réalisé en 2009, Je criais contre la vie, ou pour elle, a ainsi animé une centaine de gravures populaires du XIXe siècle, de manière à ce que des daims se retournent contre les chiens qui les pourchassent, dans un paysage qui renaît. Dans son dernier film d’animation en date, Le Tigre de Tasmanie, sorti en 2018, un animal inquiet tourne en rond dans l’enclos d’un zoo, tandis qu’un glacier fond brutalement et qu’un volcan entre en éruption. En exerçant sa fureur, la nature semble précipiter son extinction, alors qu’elle se transforme pour mieux renaître, offrant un environnement désormais verdoyant à l’animal libre de rejoindre ses congénères. Un corpus de 200 peintures anciennes a servi de base à cette rostrocopie (technique d’animation qui donne vie aux images). « J’ai beaucoup aimé les mettre en œuvre, car il s’agit d’une aventure globale, qui déploie une image fixe dans du temps », s’enthousiasmeVergine Keaton.

Cette expérience l’a amenée à désirer des temporalités plus longues, ce qui l’a conduite à des installations multi-écrans et à des narrations, qui sont présentées de Times Square, à New York, au Centre Pompidou-Metz, en passant par la Galerie Miyu à Paris. Pour cet art visuel, l’artiste précise : « Je choisis des images qui me plaisent et je me laisse beaucoup plus aller à l’immédiateté, en fouillant les images. » Ces deux exercices ont la musique pour point commun, pour laquelle Vergine Keaton fait appel à des créateurs de la scène musicale indépendante. Elle travaille actuellement sur son premier long métrage, prenant pour sujet un tableau de bataille de la Renaissance italienne, qu’elle espère finaliser à l’horizon 2027. Rigoureux, le procédé nécessite l’écriture d’un scénario et un découpage long et précis. Comme Georges Méliès, illusionniste des images au début du XXe siècle, Vergine Keaton cherche à trouver les solutions aux défis qu’elle se lance en faisant intervenir des moyens très simples, heureuse de trouver une réponse artisanale plutôt que technique. Elle envisage l’avenir comme une exploration de formats très différents, laissant la porte ouverte à une imagination d’une poésie infinie.